RNA疗法以其巨大的潜力和迅猛的发展速度成为医学领域的焦点,但是如何安全高效地递送mRNA至靶细胞,始终是制约其临床转化的瓶颈性难题。因为传统脂质纳米颗粒(LNP)依赖阳离子载体的递送系统虽被广泛应用,却伴随毒性高、稳定性差等难题,亟需一场科学技术的创新突破。

近日,西安电子科技大学生命科学技术学院邓宏章教授团队以创新性非离子递送系统突破传统桎梏,成功破解“毒性-效率”死锁,为基因治疗领域装上“安全导航”。其相关内容成果发表于《美国国家科学院院刊》(PNAS),且被评价为“基因递送领域的范式革新”。

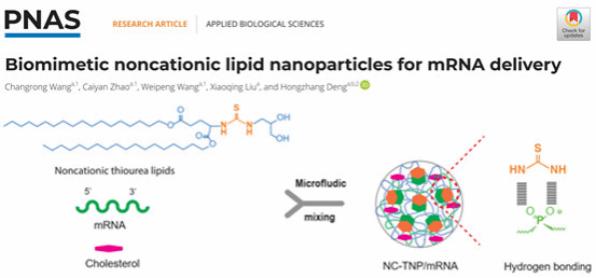

邓宏章团队利用人工智能筛选出硫脲基团作为关键功能单元,构建了基于氢键作用的非离子递送系统(TNP)。实验数据显示,TNP不仅制备工艺简便,还具备多项显著优势:mRNA体内表达周期延长至LNP的7倍;脾脏靶向效率显著提升;生物安全性达到极高水平,细胞存活率接近100%。尤为值得一提的是,TNP在4℃液态或冻干状态下储存30天后,mRNA完整性仍保持95%以上,为破解mRNA冷链运输依赖提供了全新方案。

为揭示TNP高效递送的底层逻辑,该团队又通过超微结构解析和基因表达谱分析,绘制出其独特的胞内转运路径。这一“智能逃逸”路径与机制不仅大幅提升递送效率,更显著降低载体用量。

邓宏章形象地比喻:“传统LNP像‘硬闯城门’的士兵,容易产生不良影响;而TNP则是‘和平访问’的来客,能以较低代价达成目标。”

据了解,目前,团队已基于该技术开发出多款靶向递送系统,并在肿瘤免疫治疗、罕见病基因编辑等领域开展动物实验。

这项成果源于西电医工交叉团队多年的持续研究。依托学校信息学科优势,邓宏章团队率先将机器学习应用于载体设计,构建了“AI预测-实验验证-临床转化”的全链条研发模式。邓宏章强调:“在AI时代,科研要摆脱经验试错的模式,以数据驱动创新。”团队开发的算法模型能够精准预测脂质分子结构与递送性能的关系,将载体优化周期从数月缩短至数周。

在科研平台建设方面,团队引进流式细胞仪、全自动快速色谱仪等先进设备,建成国际一流的纳米药物研发平台。近五年,团队在《自然・通讯》《先进材料》等顶级期刊发表SCI一区论文29篇,其中7篇入选ESI高被引论文,并斩获IAAM国际生物材料奖、陕西省自然科学奖等多项荣誉。团队培养的硕士、博士生中,超80%获得国家、学业奖学金或省级创新奖项,多名毕业生进入全球顶尖药企的研发核心岗位。

“让每个学生既能用Python解析基因密码,也能用电镜捕捉纳米世界的精妙。”这是邓宏章对复合型人才的培养理念。团队推行“矩阵式”培养体系:博士生主导前沿课题攻关,硕士生参与技术转化,本科生通过大创项目提前接触科研实战。有团队成员感慨,“这里没有‘流水线式’教育,每个人都在解决真实世界的难题中成长。”

在产学研融合方面,团队与多家生物医药企业开展合作,推动TNP技术在冻干制剂、口服递送等领域的应用。自2023年以来,团队已申请相关技术专利12项,技术估值超数千万元。

邓宏章表示:“我们的研究不仅是为了发表论文,更重要的是让科研成果走出实验室,真正造福患者。”

从破解递送“死锁”到锻造人才高地,西电生科院团队正积极推进生物医药迈向未来。随着非离子递送技术的临床转化加速,

基因治疗的成本有望进一步降低,也为罕见病、慢性病等患者提供了更可及的治疗方案。

在“健康中国”战略指引下,这支兼具科学家思维与工程师执行力的团队,将继续书写属于中国生物医药的新篇章。

(中国日报陕西记者站 秦峰|周玮漪)